■第115回湘友会セミナーが開催されました。

日時: 2025年6月21日(土)14時~16時

場所: 湘南高校歴史館スタジオ

テーマ: CureからCareへ ~21世紀型の歯科医療について~

講師: 小野 清一郎

このたびは私の拙いお話にお付き合い頂ける機会を頂戴し、誠にありがとうございました。母校及び湘友会関係者の皆様に心より御礼申し上げます。また、御多忙中にも関わらず、現地に足を運んでいただいた卒業生・在校生の皆様にも深く感謝申し上げます。

当日の内容を報告書として認めました。御笑読いただければ幸いです。

■セミナーの講演概要

<プロローグ>

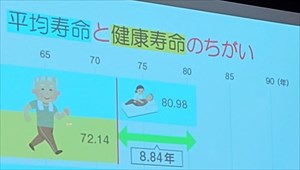

日本人の男性の平均寿命は80.98歳、女性は87.14歳であるのに対し、それぞれの健康寿命は72.14歳と74.79歳で、男性は最期を迎えるまでの8.84年間、女性は12.35年間、何らかの介護を受けて生活しなければなりません。人生100年時代といわれますが、平均寿命と健康寿命の間に長期の差異があるようでは最期まで幸福な人生だったとはいいきれないところです。

この20年間、歯科医療は健康寿命の延伸を目指して研究と研鑽が積まれてきましたが、そこから得られた知見について、当日はお話しをさせていただきました。

<1. 歯の本数>

通常、成人の歯は全部で28本あり、「智歯 (親知らず)」を加えると32本あります。昭和の時代は戦後の食生活の急激な変化により「虫歯の洪水」と呼ばれた時代でした。その時代を経た国民で一生自分の歯を保持している人は希有な状況です。一体歯は、生きていく上で何本必要なのでしょうか?

この問題については数多くの研究があり、その結果、しっかり噛める歯が20本あるかないかで、その人の全身の健康や寿命に大きな差が生じることが判明しました。

そこで厚生労働省と日本歯科医師会は1989年から「8020 (ハチマル・ニイマル)」という具体的な目標を示すことになりました。この啓蒙運動のことをハチマル・ニイマル運動といいます。8020とは、全ての国民が80歳でしっかり噛める歯を20本保持することを意味します。現在、8020を達成している80歳以上の高齢者は60%近くに達し、年々、この割合は増加しています。この割合が100%に達するまで、国民の皆さんと私たち歯科医師達との協働作業が継続されなければならないわけです。

<2. 口の除菌>

口は脳と心臓・肺のちょうど中間に位置しています。この位置関係がさまざまな問題の原因になっていることが、この十数年間の研究で明らかになってきました。

高血圧の患者さんの血管にはアテロームと呼ばれるドロドロとした物質が堆積しています。それにより血管の内径が狭小化して血圧が高くなるわけです。このアテロームの中には細菌がびっしりと詰まっているのですが、この細菌がその人の口腔内に常在する歯周病菌と一致しているのです。歯周病菌は歯の周囲の毛細血管から血管内に侵入し、近傍の血管内壁にこびりついてアテロームを形成することが判明しました。脳の血管が詰まれば脳梗塞・脳卒中などの脳血管障害を引き起こし、心臓の血管が詰まれば狭心症や心筋梗塞のような虚血性心疾患を引き起こします。また、口腔内から直接肺に侵入すれば、誤嚥性肺炎を引き起こします。

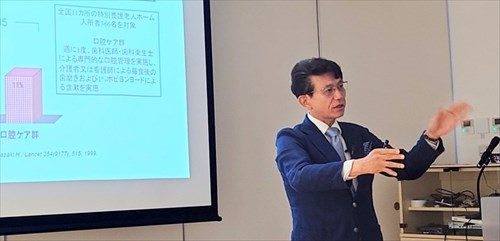

そのほかさまざまな全身疾患が歯周病菌の影響を受けていることが明らかになってきましたが、現在もこれらの研究は世界中で進められており、今も非常にホットな話題でもあります。その結果、歯科医院では口腔内の除菌を行って予防歯科に取り組むところが多くなってきました。

<3. 口の機能>

従来の歯科医療では、う蝕により失われた歯の一部を修復したり、抜歯により生じた歯列の欠損部を補ったりといった、いわば、「形態回復」の治療が主流でした。しかし現在の超高齢社会では高齢者を中心に、単に形態を回復するだけでなく、リハビリを行なってしっかり噛めるような「機能回復」も必要な状況になっています。どんなに完璧な入れ歯を装着しても、その患者さんにしっかり噛む筋力がなければ絵に描いた餅と同じだということです。こうして21世紀型の歯科医療として厚生労働省は、「治療中心型」の歯科医療から「治療・管理・連携型」の歯科医療へシフトする必要性を訴えています。すでに先進的な歯科医療機関では、高齢者の口腔機能の回復と維持、小児においては健全な口腔機能の発育・発達を促す治療を行っています。今後もこの流れは継続・深化されることでしょう。従来の歯医者さんのイメージがすっかり変わりつつあります。

<エピローグ>

「歯が痛い」と歯科医院を訪れ、通院し、「はい、きれいな差し歯が入ったので、治療は今日で終わりですよ」とやりとりされていた従来の歯科医療から、現在の歯科医療は大きく変貌しました。痛くない段階から歯科医院に定期的に通院し、除菌を中心とした予防管理を受けたり、口腔機能の正常な発達や維持・回復に主眼をおいた口腔機能管理を受ける患者さんが増えてきました。そういった管理型の歯科医療を提供する歯科医療機関も増えています。口腔保健は人々の健康寿命を延伸し、ひいては平均寿命も延伸する効果があるとされています。そのためには80歳でしっかり噛める歯(人工の歯も含みます。)が20本あることが条件であり、国民の目標となっています。