■第114回湘友会セミナー開催されました。

日時: 2025年4月26日(土) 14時~16時

場所: 湘南高校歴史館スタジオ

テーマ: 脱炭素社会に向けての家づくり、健康づくり

講師: 竹内 昌義

全56回生の竹内です。高校卒業後、建築の道に進み、現在「みかんぐみ」という設計事務所を友人と経営しております。と同時に、山形市にある東北芸術工科大学にて建築を教えています。「脱炭素社会に向けての家づくり、健康づくり」というテーマでお話しさせていただきました。当日参加された方はお疲れ様でした。質問もたくさん頂き、関心の高さを感じました。ここで要点をまとめつつ、スライドも何枚か共有したいと思います。

■セミナーの講演概要

大きくは3つのパートにわかれます。

2) 日本での住宅新築時の義務化がスタート

3) 手軽にできる健康と断熱の方法

1) 世界における脱炭素社会への取り組み

まずは、脱炭素社会です。日本は菅総理が総理の所信表明演説で「2050年の脱炭素」を掲げました。それって、日本はいつごろできるのかという質問を会場の皆さんにもしました。

結構、できないと言われていた方も多かったのですが、そもそも脱炭素社会って何かご存じない方も多いので、整理をしておきます。

「脱炭素社会とは、燃やすとCO2がでてしまう化石燃料を使わずに、再生可能エネルギーだけで暮らしていく社会です。」

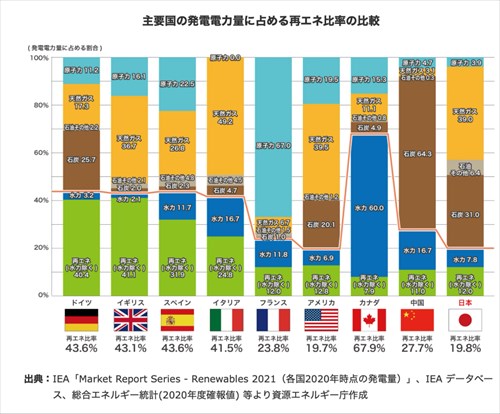

現在、日本ではLNG(液化天然ガス)が34.4%、石炭が31.0%、石油等が7.4%と、合計すると化石燃料が72.8%を占めていて、再生可能エネルギーはわずかに20%前後です。これでは、「化石燃料を使わずに………」と言われても無理なように思います。

スライドを見てください。これは資源エネルギー庁が出しているグラフですが、ヨーロッパやG7の国は再生可能エネルギーの率が軒並み40%を超えています。ここにはデンマークはありませんが、すでに70%、中国ですら30%を超えている。超えていないのは日本、フランス、アメリカの3カ国だけです。フランスは原子力を強力に進めているので、化石燃料は10%たらず、アメリカはシェールガスや石油などもある産油国です。日本は様々な点でアメリカ追随であることが多いのですが、エネルギーのない国である私たちがアメリカの真似をする意味はありません。

デンマーク全体ではすでに70%以上が再生可能エネルギーとなっていて、その首都コペンハーゲンでは2030年に脱炭素になる目標が建てられています。その原動力となっているのが、70mの高さのあるコペンヒルというごみ焼却場で、ここでゴミを燃やしながら、発電と熱を発生させ、全市に配るという仕組みを進めています。屋上はスキー場などのレクリエーション施設になっています。建築はライフサイクル全体でのCO2削減を目指していることから、古い建物の材料の再利用などが盛んで、まるで洋服でいう古着のようなスタイルの集合住宅が人気です。デンマークは2010年ごろから急速に再エネを導入していくのですが、そのベースにあるのは、建物の高断熱化で、日本で今年義務化されたレベルはすでに30年くらい昔のレベルです。デンマークでは石油ショック以来、少しずつ規制を強化して、日本の1/5の省エネルギーの効果を持っています。

写真はコペン=ヒルというゴミ焼却場。発電と給湯を行っている。コペンハーゲンは2030年までに脱炭素。現在、コペンハーゲンは再生可能エネルギー70%以上。

ドイツにも同様の事例がありますが、ドイツは日本と産業構造がよく似た国です。ドイツでも再エネ比率が40%を超え、晴れた風の強い日には太陽光発電と風力発電が多くの電気を発電し、電気が余る状態が出てきています。

ここにあげた建物は30年前に建てられたパッシブハウスと言われる高性能な住宅です。

フランスでは、交通の話をしましょう。パリのイタルゴ市長は「15分都市」という概念を掲げ、徒歩や自転車を使いながら、近距離での暮らしを進めようと公約を掲げ、市長になりました。その特徴ある政策のうち一つは交通で、パリ市内の道路の車線を歩行者と自転車に明け渡し、残りの半分をバスやタクシーなどの公共交通だけ走らせるというものです。

例外は多少ありますが、写真はセーヌ川沿いの高速道路だったところが、ランナーと自転車の専用道路になっているところです。また、パリは温暖化によるヒートアイランドを防止し、歩行者が快適に歩けるように、大緑化計画を実施中です。シャンゼリゼにも2列以上の並木を整備し、緑を増やし続けています。日本は自動車の駆動方法を電気かガソリン、ハイブリッドにするかなどの議論がされていますが、パリという町に自動車が必要なのかといわれていることが、視座の高さを感じさせてくれます。

色々な国の取り組みは、その国に合わせて複合的ですが、まさに文明の転換点での暮らしや価値観の違いがそこに見て取れます。

パリは歩ける町を目指して、半分の車線は歩行者、ランナー用。温暖化対策のために緑化を推し進めている。

2) 日本での住宅新築時の義務化がスタート

日本ではここ10年で消費電力量が12%ほど減っています。これは家庭用の太陽光発電が普及してきたことで、その消費量を減らしているのです。日本も知らない間に変化し続けています。

日本はここ10年で電力を12%減少させている。この数字は家庭用の太陽光発電による割合が大きい。

さて、建築(住宅+非住宅)で使うエネルギーは、日本のエネルギー全体の3分の1に及びます。また、住宅内では、暖房と給湯とそれ以外の家電の需要が3分の1ずつとなります。住宅を高断熱、高気密にすることで減らしていこうというのが、ここからのお話しです。世界エネルギー機関は一つの目標として、2030年以降の建築は建物から出るエネルギーをゼロにしていきたいと考えています。ゼロにするためには、現在の家で使っているエネルギーを現在の半分にし、それを賄うだけの太陽光発電パネルで供給することが必要になります。

断熱等級6の家に太陽光を5kWを積むというのが一つの目安です。

2025年4月から義務化されたのは等級4です。これは不十分だと思いますのは、冬の寒い日外気温が0℃で就寝時に暖房を切って就寝し、翌朝の室温が等級4で8℃。等級5で13℃となり、これでは決して断熱が十分というレベルではありません。

日本の住宅も現在ある技術で高断熱化し、太陽光パネルを載せ、そこに電気自動車やヒートポンプ給湯器(エコキュート)を載せることで、自給に近い家ができていくことが予想されます。筆者が最近設計した山形県山形市の山形エコタウンや黒部市に建っているYKKグループの単身寮 IーTOWNの事例をご紹介しました。

これらは新築を中心とした動きのご紹介ですが、現在お住まいになっている住宅をどうするかについて次にお話しします。

3) 手軽にできる健康と断熱の方法

まず、断熱と健康の関係についてお話しします。

断熱はどういうものかというと、文字通り熱を断つものです。ホットプレートに断熱材を載せ、スイッチを入れるとどのように熱が分布しているかよくわかります。

断熱をすると冬に血圧が優位に低下します。これは健康にとってとても大事なことです。

次に家の中で、居間の温度変化が激しいと1日に歩く歩数が1400歩減ります。居間とトイレの温度差が10℃以上あると1日の歩数が2000歩減ります。これらの話は感覚的にわかるかと思います。とにかく家が寒いと億劫になって、1箇所にじっとしがちです。そうなると認知血性などのリスクが上がってきます。

ですから、断熱改修をして、家の室温をあげておくことがとても大事なのです。

今住んでいる家を改修するなら、まず窓からやります。

理由は簡単で、熱が侵入したり、出て行ったりするNo.1は窓だからです。

また、窓に関しては、「先進的窓リノベ2024事業」といって、率の良い補助金があります。これはすでに3ヵ年のうちの2ヵ年行われていて今年が最後の年になります。

日本では断熱に関しては、あまりきちんと考えられてきませんでした。理由は大きく2つあて、一つは日本人は日本は暖かいからいらないと思ってきた。吉田兼好の言葉にあるように「住まいは夏を旨とすべし」という伝統的な考えからくるものです。

もう一つは政策的なものです。一つは義務化をすると事務作業が莫大に増えると考えられて、避けられてきた。また、個人の住み方を規制(義務化によってしたくない人もすることになる)するのはよくないのではないかという考え方です。現在、温暖化が進みつつある中で、これ以上対策をしないことは温暖化も止められませんし、家自体の暑さを含めて、住んでいる人が危険なレベルになりつつあります。義務化などの規制はお金がかかると言われいていますが、光熱費が削減できるので、そう長くない期間で元が取れます。

実際に規制をしたのはこの4月ですが、新築では先を見越してさらにその上位等級をとろうと競争が始まっています。規制は何かを制限するのではなく、国民の生活の質を上げるために必要なことだったのです。

さらにお金をかけたくない場合に、メーカーのものを使わない方法として、DIYすることもできます。日曜大工センターに行って、ポリカーボネイドの複層版を使う方法です。内窓を作ることもありますが、そのものを窓枠に入れて、空気層を作ることでも効果はあります。

最も手軽なのはポリカーボネイド複層板を窓のサイズにカットして、スキマテープをはると内窓ができます。

今日は、地球規模の大きい話から、国の政策、おうちの断熱改修まで幅広くお話ししてきました。今日のお話しが、来ていただいた方の暮らしを少しでもよくすることができたら幸いです。